【 昭和の時代には当たり前だったけれど 2 】

1.お手伝いさんのいる家庭

昭和の高度経済成長期には、比較的裕福な家庭ではお手伝いさんを雇うことが珍しくありませんでした。家事全般をお願いしたり、子どもの世話をしてもらったり、平成以降は、共稼ぎ家庭が増え、家事代行サービスなどはありますが、住み込みのお手伝いさんを見かけることは少なくなりました。

2.近所の銭湯通い

昭和の時代、特に自宅にお風呂がない家庭も多く、近所の銭湯は地域の人々の社交場のような役割も果たしていました。大きな湯船で温まり、番台のおばちゃんと世間話をするのは日常的な光景でした。平成以降、各家庭にお風呂が普及し、銭湯の数は減ってきています。

3.向かい合って食べる食事

昭和の時代では、ちゃぶ台や食卓を家族みんなで囲んで、顔を見ながら食事をするのが一般的でした。「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶もきちんと交わされました。平成以降、個食や孤食が増え、食事のスタイルも多様化しています。

4.学校の体罰

昭和の学校では、先生が生徒に対して体罰を行うことが容認される風潮がありました。「愛の鞭」という言葉もありましたが、現代では、体罰は絶対に許されない行為として認識されています。

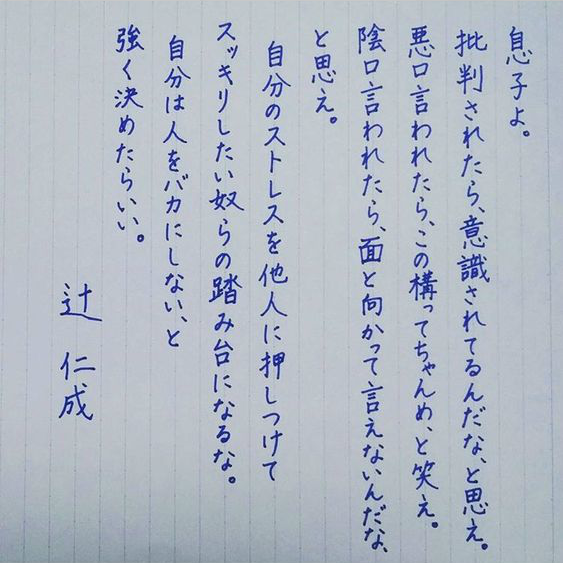

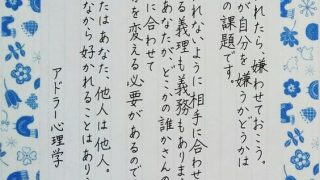

5.恋愛の手紙

昭和の時代、特に若い世代の間では、手紙を使ったロマンチックなやり取りが盛んでした。便箋を選んだり、言葉を飾ったりして、自分の気持ちを相手に伝えました。平成に入り携帯電話やメールが普及し、手書きの手紙を送る機会は減りました。

6.卒業アルバムの手書きメッセージ

卒業の記念といえば卒業アルバムですが、昭和の時代には、友人同士が互いのアルバムに手書きでメッセージを寄せ合うのが一般的でした。個性豊かなメッセージやイラストが思い出として残されました。平成以降、印刷されたメッセージや寄せ書きの色紙などが主流になりつつあります。

7.浪人することが珍しくない

昭和の大学受験では、第一志望に合格できず、浪人して翌年再挑戦するという選択をする人が珍しくありませんでした。予備校に通うのも一般的でした。平成以降、大学の数が増えたり、推薦入試などが多様化したりしたことで、浪人する人の割合は減少傾向にあります。

社会の変化や技術の進歩など、様々な要因が絡み合って起こったものだと思います。懐かしいと感じるのもあれば、時代が変わって良かったと感じるものもあるかもしれませんね。